【从0.99999……谈起】

这个等于1的循环小数提到过很多次了,并不是老生常谈,没得可说了。而是数学的魅力就在于此,任何一个小小的点,深挖下去,都有无穷无尽的秘密。

一些朋友在“证明”0.999……和1相等的时候,给出了这样解释。

∵0.3333…… =1/3

∴3×0.3333……=0.9999……=3×1/3=1

当然,这个问题算不上一个证明,但是是一个值得鼓励的思路,因为聪明的孩子想到了用已知的结论解决新的问题。

但是,这个解释依然不够“本质”。1/9=0.1111…… 显然比1/3更为基础。

1就是这么一个无比简单却又无比深刻的数字。

比如很多人知道“1”有这样的性质:

1^2=1

11^2=121

111^2=12321

1111^2=1234321

……

111 111 111^2=12345678987654321

这样的现象,在数学上称之为数字宝塔。

什么?你早就知道了?

你总是这样容易被满足,于是你根本发现不了更多的秘密。 别着急,你才刚刚上路,我们先换个话题。

【缺8数的秘密】

自然数的秘密,普及的最好的,大概就是“缺8数”了吧。 这个神奇的性质,是我国当代著名数学家也是科普教育家谈祥柏先生发现的。 向前辈致以深深的敬意。

拿起你的计算器~

012345679 仔细一看,这个数字非常有规律,但是少了一个数字“8”,因此被称为“缺8数”。

缺8数最基本的性质在于,如果这个数字乘以9的倍数,他会立刻变成“清一色”的样子。

012345679×9 =111 111 111

012345679×18=222 222 222

012345679×27=333 333 333

……

012345679×81=999 999 999

当然,缺8数如果乘以3的倍数,虽然没有呈现出清一色之美,但也会出现非常规律的周期性排列

012345679×3 =037 037 037

012345679×12=148 148 148

如果你有好奇心的话,你应该问我两个问题:

①为什么会这样?

②你这一段,和上一楼有什么关系?

【数字宝塔的破坏与再生】

我第一段提到若干个1的平方,会形成一个数字宝塔。 然而,这个宝塔的完美形态,只能再111 111 111 (9个1)以下得到保持,为12345678987654321

如果1的个数继续增加,宝塔将变的面目全非。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。 很多时候,如果做得极端一点,可能就会毛瑟顿开,大彻大悟。

【如果无穷个1组成的数字做平方,又会是什么样的光景?】

0.1111……=1/9

(0.1111……)^2=1/81

1/81=0.012345679 012345679 012345679 012345679……

看出来了么?“ 缺8数”012345679, 正是1/81这个循环小数的循环节!

现在你明白,为什么这个数字为什么和9这么亲了吗?

然而,我们继续来谈谈缺8数。 实际上研究数字很简单,手边的自然数,加减乘除,一个几十块钱的卡西欧计算器 即可。

012345679,研究完了乘法,不如研究研究加法。

0+1+2+3+4+5+6+7+9=37

37又是一个质数,看起来一点也不亲切,不过,请相信我,没有任何一个自然数,不是神奇的,只是你肉眼凡胎,看不懂它罢了。

①由缺8数各位数字之和得到的37,竟然是缺8数的一个因数,换言之,37能整除缺8数。

012345679÷37=333667

②单是整除也就算了,这个商也不简单,从中间一刀两端

333+667=1000

③还记得1/7的循环节,具有走马灯的性质么? 我们不妨让却8数转一转,但不改变各个数字直接的顺序

③我们重新排列这串数字,让2打头,看看什么叫阴魂不散。

234567901÷37=6339673,6+3+3+9+6+7+3=37

345679012÷37=9342676, 9+3+4+2+6+7+6=37

456790123÷37=12345679,1+2+3+4+5+6+7+9=37 (缺8数又回来了~)

567901234÷37=15348682,1+5+3+4+8+6+8+2=37

679012345÷37=18351685,1+8+3+5+1+6+8+5=37

790123456÷37=21354688,2+1+3+5+4+6+8+8=37

901234567÷37=24357691,2+4+3+5+7+6+9+1=37

不用质疑了,这些东西都可以根据高斯的不朽著作《算数研究》里的数论基本原理,得到严格的证明。

虽然证明是必要的,但实际上最难能可贵的是拥有一双发现的眼睛。

【37的神秘咒语】

37是一个富有魔力的数字,但实际上,它的神奇之处远远不止于此。

37虽然是一个特立独行的质数,你似乎很难想象那些数字能被37整除。 但实际上,如果你有一个如下图所示的计算器,你立刻可以找到一大堆能被37整除的数字。

计算器上的怪圈:

在计算器上,1~9数字组成的九宫格中,随便一个数字开始,画一个仅有6个数字组成的圈,那么这串数字就是37的倍数。

你比如,从1开始逆时针画个圈圈,123654.( 注意,计算器上3和6相邻,而不是3和4相邻)

123654÷37=3342

236541÷37=6393

365412÷37=9876

654123÷37=17679

541236÷37=14628

412365÷37=11145

最下面的6个数字,逆时针旋转排列,都是37的倍数。 其实,顺时针旋转排列也照样成立。

456321÷37=12333

563214÷37=15222

632145÷37=17085

321456÷37=8688

214563÷37=5799

145632÷37=3936

这才6个数字吧? 实际上计算器能组成圈的数字多了

比如上面的6个数字:456987 不论从谁开始,顺时针,逆时针转,都是37的倍数。

比如左面的6个数字:147852 不论从谁开始,顺时针,逆时针,都是37的整数倍。

比如右面的6个数字:852369 不论从谁开始,顺时针,逆时针,都是37的整数倍。

还可以隔海向往呢!

比如最上面的3个数字和最下面的3个数字,123987,不论从谁开始,不论什么方向,都是37的整数倍。

比如最左面的3个数字和最右面的3个数字,147963,不论从谁开始,不论什么方向,都是37的整数倍。

【循环小数里的秘密】

为什么会这样?整除性与循环小数之间有着密切的联系。光一个循环小数,就足以吸引很多人倾一世情思了。

你虽然不一定能了解37为什么如此神奇,但是一看循环小数,立刻发现了37是个基佬。它在搞gay。

1/37=0.027 027 027 027……

1/27=0.037 037 037 037……

咦?缺8数012345679×3,等于什么来着?

【关于“缺8数”与37】

以上神奇的性质,都是谈祥柏先杀发现的。我一直视这位先杀为自己未曾谋面的导师,他的每一部著作我都看了好几遍。

深深被老人家对数学的热爱而打动,也对老先生对数字的敏锐洞察力佩服不已。

“缺8数”已经算是普及程度很高的趣味数学了,但实际上程度远远不够。比如你们可以百度百科一下“缺8数”,你会发现里面陈列的性质真不过是冰山一角。

实际上,数学历来都不缺少发现,而真正缺少的,是这些美妙发现的传播。无疑,这种神奇的感觉,很容易激发初学数学的人的兴趣。相比于枯燥乏味的三角,几何,代数,也许有趣的数字性质,更适合培养一个孩子对于数学的热情。

数字,的确是最美的数学。 它看似无比简单,却很可能蕴藏着这个世界最为深刻的道理。

不信?容我再举一个例子。

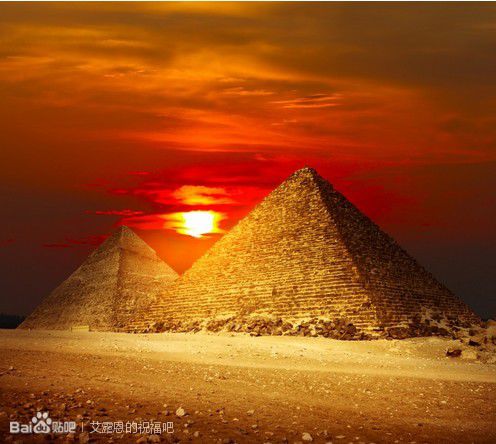

①埃及金字塔:

金字塔的几何形状有五个面,八个边,总数为十三个层面。由任何一边看入去,都可以看到三个层面。金字塔的长度为5813寸(5-8-13),而高底和底面百分比率是0.618,那即是上述神秘数字的任何两个连续的比率。

②巴特农神庙

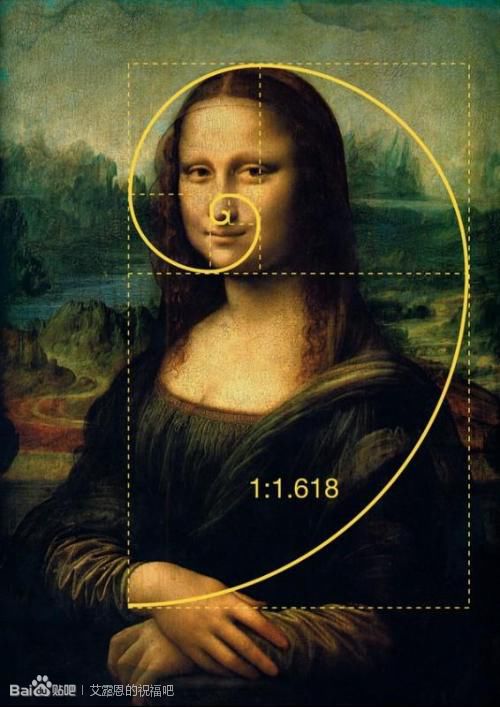

③达·芬奇密码

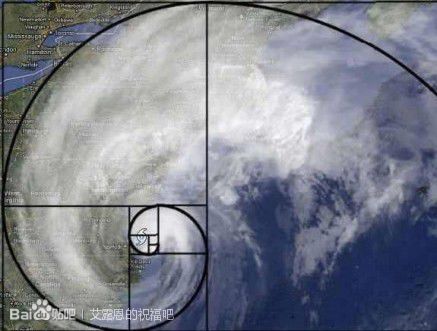

④从生物,到飓风,到星云

你们知道我想说什么了吗?

毕达哥拉斯:万物皆数。

这个世界最美的东西,都蕴含在这个数字里:0.618

⑤五角星。

可以查证,五角星是出现在国旗上最多的图案。 并不是因为这个图形高度对称,因为圆显然比它更对称。

人们之所以钟爱五角星,是因为这个图形里面,到处都是黄金分割。堪称最美最和谐的图案。

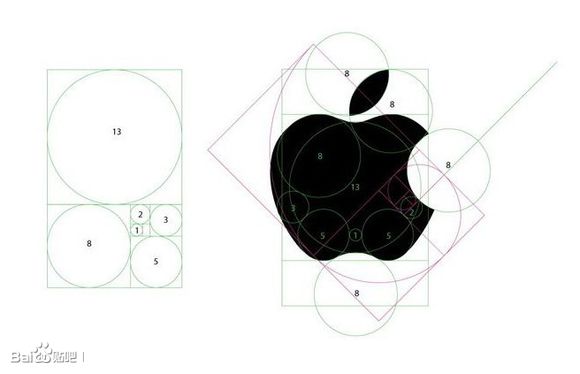

⑥世界上最重视设计与美的公司

这个Logo里面到处都是黄金分割。

竟然还有人说三星手机好看,真是一个不可思议的事情。公众的审美水平确实亟待提高,塑料玩具怎么能和好看联系在一起呢?

我并不是一个三星黑,比如我的笔记本就是三星的,也有不少三星的小电子产品。客观来说,用起来还是凑合的。但是设计上,就是塑料玩具嘛,三星电子产品无一例外可以用4个字概括:丑的要死。

【黄金分割与斐波那契数列】

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89……

我曾长期用112358作为游戏仓库的密码,或者什么东西的密码。

这个数列,就是大名鼎鼎的斐波那契数列。前两项都是1,之后每一项都等于前两项的和。

相邻两项之比,前一项比后一项,都是0.618的近似数。后一项与前一项的比值,等于1.618,恰好又是0.618的倒数。2/3,3/5,5/8,8/13,13/21… 无限趋近于黄金分割率。

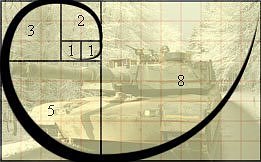

斐波那契螺旋(黄金分割曲线)的画法,实际上非常简单,就是基于112358这个简单数列做的。

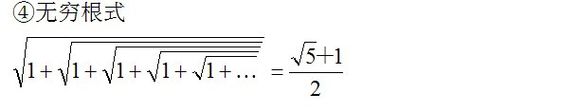

【黄金分割率的多种数学表述】

其实我个人非常喜欢最后两个算式。

体现了一种哲学思想:道生一,一生二,二生三,三生万物。

不过,如果就拿这些糊弄你们,怎么能体现出【自然数】的神奇呢?

众所周知,黄金分割比,实际上一个无理数。

但这个无理数派生出来的菲波那切数列,竟然每一项都是自然数,而且蕴含着无数说不太清楚的自然秘密。

无理数和自然数,到底是什么关系? 你也许想不到,这个黄金分割比,就存在于一个自然数中!

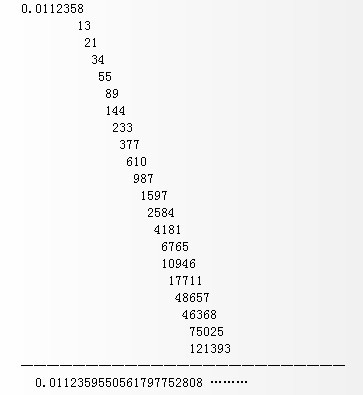

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,【89】,144,233,377,610,987,1597,2584,4181,6765,10946,17711,28657,46368,75025,121393……

差不多了。

我加粗了一个【89】,它又是一个质素,但这个质素,可来头不小。

1/89=0.011235 9550561797752808 9887640449438202247191

有点吓人是吧,没错,这个数字比起7,37这些,确实太吓人了了。以上那么长一串,我也没数多少位,就是它的一个循环节。

但是这个循环节虽然外表恐怖,不过异常亲切,你可以看前几位,是不就是和斐波那契数列是一样的?

(画外音:你这个也太牵强了吧。。5后面就是9,再往后乱七八糟,你这个说法无法让人信服。)

真的很牵强吗? 人类使用的计数方式,是十进制的。 因此由于数值的限制,会出现进位现象。这导致一些真相被雪藏了,如果抛开禁止不管,你立刻会感到震惊的。

每一个加数,都是斐波那契数列中的一项

结果,就是1/89

这个神奇的无理数——黄金分割比,就这么的雪藏在了89这个自然数里面。

【后记:数论的魅力与意义】

我举了一些例子,很多都是你们百度找不来的。实际上这就是“数”的魅力。它是如此的神奇,以至于多少人一接触,就再也放不下了。

自然数里的秘密,真的是无穷无尽。而似乎,真理又总是存在于这些最朴素的数字里。 每一个数字的秘密,都能写一篇论文,甚至是一本书。

为什么所有大数学家,无一例外的都要研究数论?

不仅仅是因为它的神奇让人着迷,实际上,研究数论有着非常深刻的学术意义。

①你们现在学的范围最大的数,叫做复数。复数被定义为a+bi

你可以清楚的看到,复数本质上是有(a,b)这样一个有序实数对定义的。换言之,只要实数的性质研究清楚了,复数的性质自然就清楚了。

②实数,初中生都知道,由无理数和有理数组成。现代数学把实数定义为“对有理数的分割” 你们都知道有理数并不是连续的,它们中间存在大量的空隙,这些空隙被无理数占据着。

想象把所有的有理数看做一串点,按顺序排成队,它们并不是一个挨着一个,中间存在着空隙。用一把刀砍下去,如果砍到东西了,说明你砍到的是有理数;如果一刀砍空了,说明你砍到的是无理数。

现代数学就是这么定义实数的:实数,是对有理数的一种分割。

换言之,实数是由有理数定义的。只要有理数的性质清楚了,实数的性质自然就清楚了。

③有理数,被定义为两个整数的比值。

简而言之,只要整数的性质清楚了,有理数的性质就清楚了。

④整数包括正数,负数,0. 负整数完全由正整数定义,0和正整数统称自然数。

也就是说,如果自然数的性质研究清楚了,整数的性质就全清楚了!

我们倒过来看:

清楚了自然数,就清楚了整数;

清楚了整数,就清楚了有理数;

清楚了有理数,就清楚了实数;

清楚了实数,就清楚了复数。

你们现在知道,数论的地位了吗?

【人类,离数字的秘密,只有一步之遥】

自然数,还能不能继续划归呢?

0和1是非常特殊的两个自然数,在代数群论里,作为零元和幺元出现。 (当然0和1不一定就是0是0元,1是幺元,这取决于定义了什么样的运算,有兴趣的可以找一些群论的著作来读,我曾经给你们介绍过它的创始人:伽罗华)

剩下的自然数,可以被分为质数和合数。 只能被1和自己的整除的数,被称为质数。

合数,能不能由质数来定义呢?

数论基本定理告诉你们:任何一个合数,都可以分解为若干个质数的乘积,且只有一种分解方法。 小学生都会的“质因数分解”,实际上,如果能把一个数分解成质因数,这个数字的性质也就清楚了。

你比如我上次写的520,1314的问题。实际上全部秘密,都在于我研究了1314最关键的一个质因子73的循环节。

但是,这个定理是不能让人满意的。 因为一个大数,分解它的质因数实际上是困难的,而且,分解了研究起来也很不方便。 你比如100万个质数乘起来得到一个合数,就算你有能力分解它,那你得到100万个质因子,这怎么研究呢?

【数学皇冠上的明珠:哥德巴赫猜想】

欧拉是公认的,有史以来解决数学难题最多的数学家。欧拉在世的时候,全世界所有科学家都尊奉其为自己的老师。 当时世界学术界有一个传统,谁有不会的题,都会给欧拉写信,过几天,就会收到正确的答案。

欧拉也是有史以来公认的,心算能力最强的人。他心算的不是一般“小神童”的加减乘除,而是复杂的高等数学,与逻辑推理。

这是因为,欧拉晚年双目失明。 你想象一下如果你看不见,你连算三位数乘法都有困难,还怎么研究数学呢? 某种意义上说,眼睛对数学家的重要程度,不低于耳朵对音乐家的重要程度。 然而,欧拉失明一直到他去世的17年间,他依然凭借无与伦比的记忆力与心酸能力坚持科研,发表大师级论文400多篇,回答世界各路人士提问不计其数。

很多人认为,如果欧拉眼睛没坏,那么哥德巴赫猜想,就留不到今天了。

1742年,哥德巴赫给欧拉写了一封信。他提出了一个猜想,大致意思(我表述的不严密,但是为了让你们理解内涵),所有整数都可以表示为3个质数的和。

【欧拉被难住了】

虽然欧拉当时只是一只眼睛失明,另一只眼睛勉强看得见。但是,他依然没有解决这个问题。

他给哥德巴赫回信说:这个猜想意义深远,非常的伟大,它很可能是正确的,但我一时找不到好的证明。 不过,我提出了它的一个等价命题:

任何一个大于2的偶数,都可以表示为2个质数之和。

我们现在提到的哥德巴赫猜想,都是欧拉的这种表述。

我必须在这里郑重强调:哥达巴赫猜想是一个意义深远,伟大而又严肃的命题。

这个命题和1+1=2没有半毛线关系。也不知道谁说的,哥德巴赫猜想就是证明1+1=2,这种说法以讹传讹,导致歌猜在中国尽人皆知。但竟然是这样一种荒谬的科普方式,不禁让人感到汗颜。

比如

4=2+2

6=3+3

8=3+5

10=3+7

12=5+7

14=11+3

16=13+3

18=13+5

20=13+7

……

不用试了,自从有计算机以来,世界上运算速度最快的计算机,一直在用穷举法验证哥德巴赫猜想。可以这么说,迄今为止,人类能发现的大偶数,无一例外符合这个猜想。

哥德巴赫猜想看起来是那样的正确,可是,快300年过去了,谁也证明不了。

【哥德巴赫猜想】与“a+b”和“1+b”的证明方法

哥达巴赫猜想是意义深远的,如果能把任意一个整数分解成3个质数之和,这无疑相当于宣告:整数的问题可以划归为0,1和质数的问题。

于是但凡研究数学的人,无疑不对这个未解难题垂涎三尺。 你包括我,最近阅读的材料都是王元,陈景润,华罗庚的关于这个猜想的研究成果。

当然我不说大话,只不过是作为一种兴趣爱好,了解一下这个问题罢了,你们不要想太多。万一哪天一不小心,对吧……

实际上,在中国广为流传的“1+2”和“1+1”,说的不过是哥德巴赫猜想的一种证明方法罢了。

这个猜想最大的难点在于,一般无穷的问题,我们只能用归纳法或者反证法解决。

但是质数的生成是没有递推规律的(或者更严格的说,是人类尚未发现质素之间的递推关系),导致归纳法用起来非常困难。

于是一些科学家尝试,能不能用逼近的方法接近哥德巴赫猜想?也就是先证明一些要求宽松的命题,从中探寻规律再利用这些规律证明猜想。 这实际上也符合人类解决问题的一般思路,由浅入深,由简单到复杂,由特殊到一般。

【“a+b”证明方法】

法国人提出来的,他提供了一种思路,我们可以先放宽要求,把问题改成:

任何一个大于2的偶数,都可以表示成【两个部分】的合

这两个部分,每一个部分都可以被表示为【有限个质数的乘积】,其中一个部分可以表示成a个质数的乘积,另一个部分可以表示为b个质数的乘积。

这个命题就被称为“a+b”命题,而哥德巴赫猜想,按照这个定义,实际上就是要证明大偶数可以被表示为“1+1”的形式。

注意:这个1+1的意思是,偶数可以表示为两个部分的和,每一个部分都是1个质数。这和“1+1=2”显然没有半毛线关系。

法国人率先证明了“9+9”,

即一个大偶数,都可以表示为两部分的和,每一个部分都可以表示为9个质数的成绩。

实际上,a+b两部分,都是合数。这和哥德巴赫猜想本质上完全不同。

随后,中国数学家在这个问题上取得重大突破,从9+9出发,连续减少a和b的数字。 王元院士在这个问题上攻城拔寨,一直把“9+9”减小为“1+3”。中国科学家证明用到的思路是“筛选法”,其实,到1+3,已经非常艰难了,当时普遍认为这个思路已经走投无路了。

1966年,王元先生的师弟,在中国尽人皆知的数学家陈景润先生,发表了论文《表达偶数为一个素数及一个不超过两个素数的乘积之和》,震惊世界。 陈景润用非常巧妙的方法,证明了“1+2”。 看似一小步,实际上真的是困难重重,陈景润先生,已经把筛法用到淋漓尽致了,换句话说,筛选法,已经走山穷水尽了。

【一步之遥还是咫尺天涯?】

很多科普杂志或者媒体,经常说陈景润把哥德巴赫猜想证明的只有一步之遥。实际上这种说法非常不负责任。

哥德巴赫猜想:

任何一个大偶数,都可以表示为两个质数的和。 关键在于,它的落脚点是2个【质数】

“a+b”证法,本质上是研究2个【合数】的关系。

“1+b”证法,本质上是研究1个【质数】和1个【合数】的关系。

而“a+b”与“1+b”中的合数,要想划归为质数,何尝不是“哥德巴赫猜想”呢?

这种证明方法,无异于用“0.3333……=1/3”来证明“0.9999……=1”,你没有解释,0.3333……为什么等于1, 这个证明就是无效的。

“a+b”证法,终点就是“1+2”,这个方法永远到不了“1+1”。看似一步之遥,实则咫尺天涯。

就好像小孩子玩拼图,每次都只有最后一块放不上去,但这说明,你前面所有的努力,都是错误的。必须拆了重来。

并不是否认陈景润先生的功绩,陈先生的地位历史早有定论,拜读陈先生的著作,深感其治学严谨,思路活跃,特别是对筛法的使用,估计前无古人后无来者了。 而且陈景润证明的“1+2”,本身也是一个非常伟大的定理了。

我只是想说明:要想真的证明歌猜,必须找到完全创新的一个思路。 传统方法,都已经强弩之末,无力回天了。

【最后补充上我在另一个帖子里关于7的叙述】

一:我和幸运数字7

很多人的幸运数字似乎都是7,因为扔两个骰子似乎很容易得到这个数字。

上了中学,学了点简单的概率知识后,你会发现其实并不是你和7有缘,而是两个骰子扔出7的概率是最高的。

比如我和别人就不一样,一般人喜欢数字6,8 ,9;而我却钟爱7。很多人认为这和我喜欢一本叫《鹿鼎记》的名著有关,其实这是一种误会。 我喜爱7,是因为我很早就发现这个数字是那么的与众不同。

我小的时候,同龄人一般喜欢这么几种玩具:恐龙模型,变形金刚,玩具气枪,四驱车等等。

而我总觉得这些玩意没什么意思,特别是一个小孩追着四驱车炮,配着“biu biu du du da da”的声音玩玩具枪,感觉特别傻。 所以说心理年龄超越同龄人十几岁是个很痛苦的事情,总是那么的缺乏童趣。

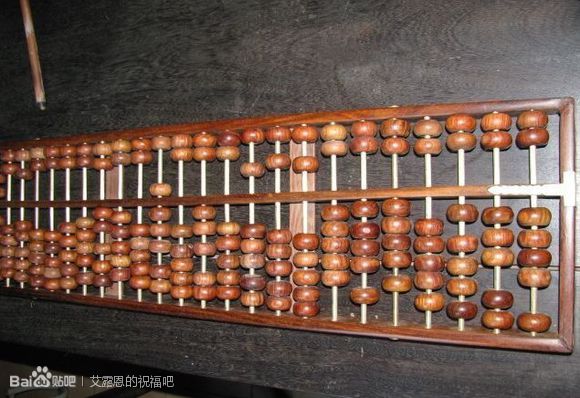

而我对七巧板,九连环,孔明锁之类的东西情有独钟。尤其对算盘这个东西爱不释手。我们小时候会学习珠算的,那时候爸爸给我买了一个10档玩具算盘。

我很认真地告诉他:这个不行,太小了,算不了开方。于是我父亲非常吃惊,算盘可以开方? 我说当然,于是我就在一个10档小算盘上开了一个根号2。

你可以想象,一个刚学了九九表的三年级学生竟然已经知道了无理数这种东西,并且能用算盘完成精确计算,这是一个很不可思议的事情。于是我父亲立刻出去买了当时能买到的最大的算盘:一个48档的算盘。

由于从小对这个东西非常的亲切,以至于经常表现出异于常人的计算天赋。有人问我你怎么算的这么快,我很扭捏,羞涩地告诉他们:我也不知道啊,好像是与生俱来的。于是四下里惊呼天才神童乱七八糟的。

长大了,我觉得这样不好,因为这是骗人的,现在也应该把这些秘密说出来了。实际上是因为我家有一本旧书,民国版的《直指算法综统》,这是明朝数学家程大位先生所著的“珠算百科全书”。

这应该是中国古代最伟大的数学著作了,如果把数学分为《几何》与《算数》,那么来自古希腊欧几里得的《几何原本》代表着几何的最高水平;那么来自中国的《算法综统》,就应该是算数的登峰造极之作。

十几岁的时候虽然不能完全认识上面写的繁体字,但是简单的口诀,丰富的图示,加上算盘不离手的勤奋练习,还是很快掌握了很多高超的珠算算法。现在据说有一门社会培训被称之为《珠心算》,神乎其技,吹的天花乱坠。 我一看他们的教材,便知道这东西滥觞于《算法综统》,早在400年前就很成熟了。

我们小时候流行武侠小说,好像很多主角都无意中捡到一本秘籍,结果主角还不识字,开着图玩了两天就练成绝世神功。实际上我对珠算就有这种感觉。遗憾的事情在于,《算法综统》自民国以后,似乎没有再版,这是一件很遗憾的事情。反观《几何原本》,其发行量与流传程度,仅次于《圣经》。

说了这么多,为什么说我和7有缘? 因为算盘一档上,挂着7个珠子。

7这个数字真的是非常的神奇,不过似乎只有懂它的人才能懂得它为什么如此的神奇。

你比如说,7虽然是个特立独行的质数,只能被1和它本身整除。

❤①:7包含在所有“吉利数字”之中

但如果把它作为除数,它竟然能整除掉所有的吉利数字。你比如666666,你比如888888,你比如686868,你比如668668,再比如886886. 这些数字竟然都是7的整数倍。

❤②:最独特的循环小数

1/7=0.142857 142857 142857……

大家可能对1/3=0.3333…… 1/9=0.1111……比较熟悉。并且基于此能能提出“0.9999……为什么等于1”这样的高端问题。

但显然,1/7的样子就有点吓人了。7是如此简单的一个数字,而它竟然拥有着6位循环节。但你也许不知道的是,这循环节里的6位数字,竟然隐藏着无数惊天的秘密。

142857是我的银行卡密码,你们怎么懂我的情怀呢。

★不可思议

142857×2=285714

142857×3=428571

142857×4=571428

142857×5=714285

142857×6=857142

看出什么了吗?多么的不可思议,不论乘以几,结果只不过是原来的6个数字颠倒顺序罢了。

★真的很不可思议

142857×7=999999

★这才是不可思议的事情

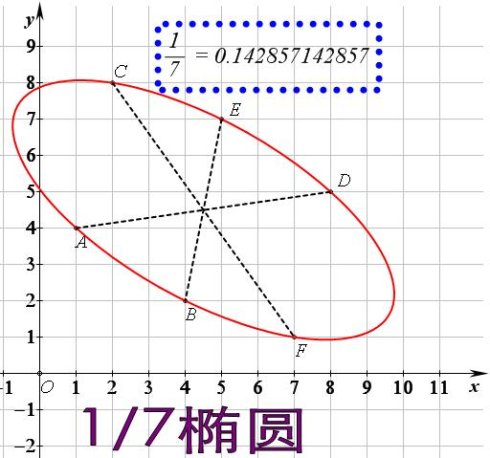

众所周知,5个点可以确定一个二次曲线。 就好像2点能确定一条直线,不共线的3点能确定一个圆一样。

6个点能在一个圆锥曲线上,是一种缘分;如果6个点竟然公椭圆,并且还存在3线共点,那就非常的不可思议了。

142857按照相邻关系,可以形成这样6个点。(1,4)(4,2)(2,8)(8,5)(5,7)(7,1) 之后就开始重复循环了。

这6个点竟然在一个椭圆上! 而且存在三线共点的“巧合”

(注:这个事情不是我发现的,是偶然拜读彭翕成老师的文章学习到的)

❤③ 7与数学家的故事

很多数学家都和7这个数字有缘。

【高斯与“七等分圆难题”】

比如德国数学王子高斯,19岁时证明了争论2000多年的尺规作图难题“七等分圆是无法用尺规实现的”。 高斯实际上解决了所有圆的等分问题,比如虽然“七等分圆”不能实现,但是“十七等分圆”确实可以的。

这个证明是高斯的成名之作,他本人非常得意,生前希望在自己的墓碑上刻一个正十七边形。但高斯去世后,工匠认为这个正十七边形太丑了,因为它很像一个画的很蹩脚的圆,所以工匠把它改成了“正十七角星”刻在了高斯的墓碑上。

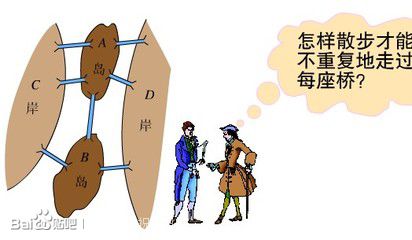

【欧拉与“哥尼斯堡的七座桥”】

这个问题讲过了,这里不再重复。29岁的欧拉,实际上一劳永逸的解决了“一笔画”问题,并由此开创了现代数学中炙手可热的《图论》分支。

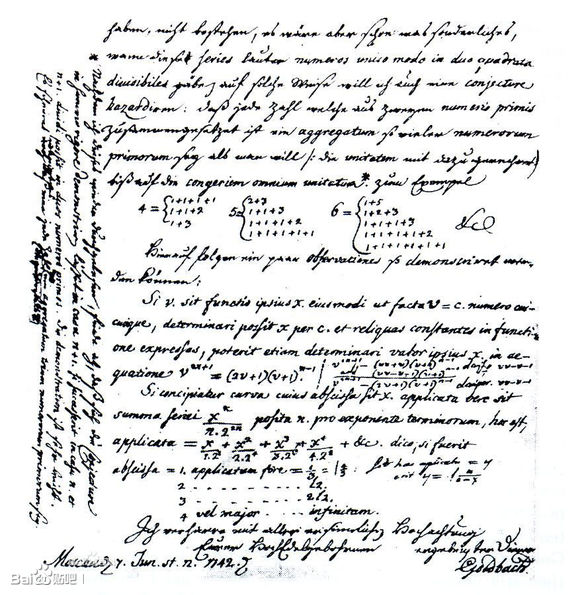

【高斯的不朽著作《算术研究》,共有7个章节】 (我有这本书的英文版,如果你们谁兴趣浓厚,并且我认为你有能力读这本书,我可以借给你看。这真是本惊世之作)

【祖冲之用割圆术,把圆周率π计算到了小数点后的第七位】

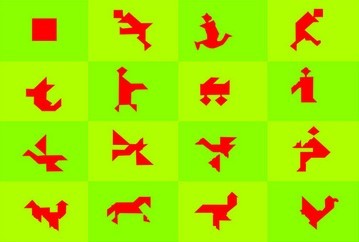

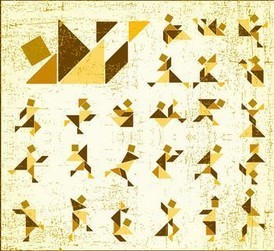

【七巧板被誉为这个世界最神器的玩具,看着就7个部分,已经拼出2000多种图案了】

七巧板早在几百年前,已经能拼出千人千面的108种人物了。各种形态,能反映人物的性格与活动,非常神奇,所以什么样的玩具培养什么样智商的孩子。 现在的小孩都玩装帧精美价格不菲的“喜洋洋与灰太狼”拼图,难怪孩子越来越傻。

【你知道数学学术界最著名的著作共有几本?】 数学七大名著!

1 《从微分观点看拓扑》J.W.米尔诺

2 《 无穷小分析引论》 Introduction to analysis of the infinite 欧拉

3 《自然哲学之数学原理》 伊萨克.牛顿

4 《几何原本》 欧几里得

5 《数论报告》希尔伯特

6 《算术研究》高斯

7 《代数几何原理》哈里斯(Harris)

上图为欧拉的著作《无穷小分析引论》。关于欧拉,我赞美的太多了。

不如听一听另一位伟大的数学家,拿破仑的帝师,数学分析大师拉普拉斯对欧拉的评价

Read Euler, read Euler, he is the master of us all! (读读欧拉,读读欧拉,他是我们所有人的老师!)

不信?你知道多面体的性质:

定点数+面数-棱数=2 是谁发现的吗?

牛顿一生算不出来的月球“跃动”问题,双目失明的欧拉心算几天就搞定了!

指数,三角函数,复数,自然对数的底数e,完全是在不同领域内单独定义的。本来各不相干,井水不犯河水,他们各自独立的发展了千百年。 可想而知,当欧拉写出这个公式的时候,当时的人们该有多么吃惊!

物理学家一直认为,万有引力,静电力,磁力在表达式上是如此的相似,以至于他们非常愿意相信这些场力本质上是一种力,于是有着寻找磁单极子的百年尝试,可惜一直缺乏有力的实验证据。

然而,欧拉发现的欧拉公式,实际上相当于把以前毫不相干的几个数学分支彻底的统一了起来,他在数学领域,实现了类似于物理学家们一直追求的梦想。

PS:

不过我并不建议你们读这几本书,大师的学术作品需要很深的功底才能接受,包括我,作为一个普通爱好者,只能粗浅的从这几本书中感受一下大师风范罢了。

这里面唯一有可能被初学者深刻理解的,就是《几何原本》了。不过如果你们想看数学书,我倒是可以推荐很多有趣的书给你。