电影 《上甘岭》

上甘岭战役是抗美援朝战争最惨烈的战役 上甘岭战役从1952年10月14日至11月25日,历时43天,战场主要集中在面积仅3.7平方公里的两个高地附近进行,双方投入的兵力、兵器逐步增加,由战斗发展为战役,由营、团规模发展到师、军规模。

“联合国军”先后投入3个步兵师的8个团又2个独立营和空降兵1个团,火炮324门,坦克181辆,飞机约100架,总兵力6万余人。

战役中志愿军第15、第12军共投入3个师又1个团,火炮133门及工兵营、担架营等,总兵力达4万余人。

在上甘岭战役中,敌人对志愿军两个高地约3.7平方公里的阵地上,共倾泻炮弹190余万发,最多一天30余万发;共出动飞机3000多架次,投弹5000余枚,最多一天出动250架次,投弹500余枚。

战斗激烈程度为前所罕见,特别是炮兵火力密度,已超过第二次世界大战最高水平。平均每秒钟就达6发,每平方米的土地上就有76枚炮弹爆炸。我方阵地山头被削低两米,高地的土石被炸松1—2米,成了一片焦土,许多岩石坑道也被炸短了三四米。志愿军参战部队依托坑道与敌反复争夺29次,击退敌营以上规模冲锋25次,营以下冲锋653次。志愿军伤亡11529人,伤亡率在20%以上。而“联合国军”伤亡25498人,伤亡率在40%以上。这样的伤亡率和日平均伤亡数,对美国人来说是个极其可怕的数字,因为美国认为伤亡率最高的太平洋战争中的硫磺岛战役,也只有32.6%。

战役中志愿军供应各种物资1.6万吨,实际消耗1.1万吨。其中弹药5530吨,平均日消耗128吨,战役中共发射炮弹40余万发。仅15军45师在23天的战斗中,就消耗10.65万颗手榴弹,4.6万颗手雷和1500余根爆破筒,这还不包括搜集敌方遗弃的手榴弹、手雷。

我的祖国

上甘岭战役坑道战创造了战争史上的奇迹

上甘岭战役的第二阶段就是最艰难的坑道斗争阶段。坑道战比阵地战更艰难。敌人利用有利地形对15军坑道采取筑垒封锁、石土堵塞、轰炸爆破、断绝水源、施放毒剂和烟熏等毒辣手段,妄图消灭坑道中的志愿军。

据一位在坑道里呆了20天的15军45师摄影员回忆:“坑道里被炸得一直在掉土,没有任何亮光,空气混浊。坑道里大小便不能及时处理,烈士的遗体不能及时掩埋,硝烟味、硫磺味、血腥味、屎尿味弥漫在坑道里,让人窒息。坑道里最缺的是水,压缩饼干根本就咽不下去。有的时候甚至要喝尿,但因没水喝,尿也很少啊……有一个坑道,10多名战士直到饿死,还端着冲锋枪守在坑道口。”

志愿军战士在坑道中接岩石上滴下的水

“谁能送进坑道一个苹果,就给谁立二等功!”这是上甘岭战役坚持坑道战阶段的立功标准。两个高地的各个坑道,距五圣山主峰最近的地方仅500米,最远也不过1000多米,但要通过10道封锁线。即使到了坑道口,要进去也很难,每走一步,都可能流血牺牲。派去一个班,活着进坑道的只有三分之一,为送一壶水,甚至要付出几条生命。15军后勤部在如此困难的情况下,组织机关和部队靠“匍匐运输”“接力运输”等方式,将3万发迫击炮弹和大量食品、物资送入坑道。整个上甘岭战役运输人员伤亡就达1700余人,占我军整个伤亡人数的14%。

上甘岭战役涌现的英雄人物最多

在上甘岭战役中,志愿军部队涌现了大量的战斗英雄和功臣。其中,有以身体堵塞敌人机枪眼,为冲击部队打开道路的特等功臣、特级英雄黄继光;有双腿被打断仍坚持指挥战斗,在最后一口气时拉响最后一颗手榴弹滚向敌群,与敌人同归于尽的特等功臣、一级英雄排长孙占元;有新战士胡修道,在全班战友伤亡的情况下,一人坚持阵地战斗,英勇机智地击退敌军40余次冲锋,毙伤敌人280余名,守住了阵地,立特等功、获一级战斗英雄称号;有战斗中身受重伤,在生命的最后一息,用自己的身体连接被打断的线路,保证了指挥联络畅通,立特等功、获二级战斗英雄称号的通信英雄牛保才。除了他们还有许多可歌可泣的英雄事迹和英雄人物。

朝鲜民主主义共和国授予黄继光的金星奖章

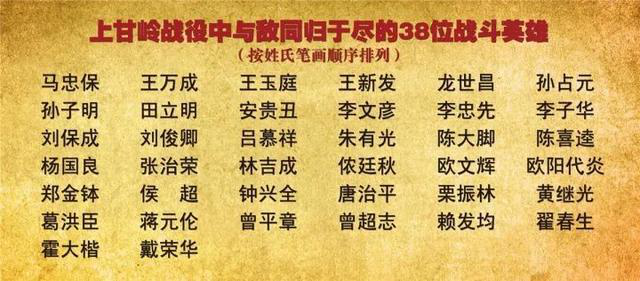

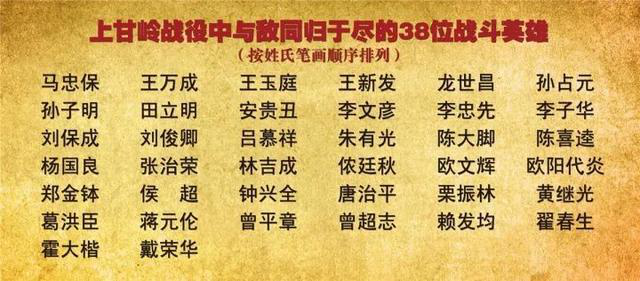

英雄的15军在战役中涌现出三等功以上各级战斗英雄共12347人,英雄集体200余个。在43天中,拉响手榴弹、手雷、爆破筒与敌同归于尽,舍身炸地堡、堵枪眼的烈士留下姓名的就有38位之多!这种视死如归的壮烈与坚持坑道14昼夜的顽强,使得上甘岭成为五六十年代英勇顽强的代名词。

名单中的王万成在战斗中孤身一人抓起爆破筒扑向一群敌军——他就是日后影片《英雄儿女》中主人公王成的原型之一。